インターネットでよく見かける「㎡単価」ですが、いざ見積書を見ると、工事の総額とは全然違って参考にはなりません。

しかも、クロスの業者を3社呼べば、その業者によって金額もバラバラです。

じゃあクロス張替えの費用や単価って、結局いくらになるの?って、不安になりますよね。

そこで本記事は、㎡単価だけで判断しないための基礎知識と、見積もりの正しい読み方について分かりやすく解説します。

クロス張替えの費用と単価の基本を押さえ、現場ごとの条件によって金額が変わるポイントを具体例で整理します。

さらに、6畳・1LDK・3LDKなど、間取り別の目安を前提条件つきで示し、自宅に近いケースをイメージできるように解説していきます。

落とし穴になりやすい追加費用や、相見積もりで見るべき赤旗もチェックできます。

読み終えるころには、相場感と比較の軸が定まり、業者に問い合わせる準備が整うでしょう。

初めての方でも理解できるように、専門用語を使わずに、分かりやすく解説していきます。

もくじ

㎡単価はなぜ当てにならないのか?正しい考え方と判断軸

クロス張替えの見積もりで「㎡単価」だけを見ると、実際の支払いと差が出やすいです。

理由は、同じ面積でも作業の手間や下地の状態、開口部の数で必要な時間と技能が大きく変わるからです。

㎡単価を“目安”にとどめ、施工範囲・下地・付帯作業まで含めた総額で比較することが重要です。

ここを押さえると、価格のばらつきに振り回されにくくなります。

㎡単価の定義と「条件付き価格」の罠

結論として、カタログや広告によく出てくる激安㎡単価は、条件が揃った時だけ成立する目安価格です。

なぜなら、その単価は「量産クロス想定」「下地良好」「開口部少なめ」「廃材・諸経費別」などの前提付きであることが多いからです。

例えば、同じ20㎡でも、剥がしが軽微で下地が平滑なら短時間で終わりますが、古いクロスでのり残りが強い、石膏ボードの目地が浮いている、継ぎ目が多数あるといったケースではパテ処理や乾燥待ちが増えて手間が急増します。

結果として、表示単価どおりに収まらず、剥がし・下地・処分・諸経費が積み上がって総額が上振れします。

だからこそ、㎡単価は比較の入り口に過ぎず、見積書に「含まれるもの/含まれないもの」を必ず確認する姿勢がとても大切です。

開口部・巾木・梁(ハリ)で「同じ㎡でも工数が違う」理由

結論としては、「面積が同じでも切り回しの数と難易度で工数が変わる」ということです。

理由には、「窓・ドア・クローゼットなどの開口部や梁、入隅・出隅が多いほど、見切り・柄合わせ・巾木上の納まりに時間と精度が必要になるからです。

例えば、20㎡の壁でも、開口が少ないワンルームの一面貼りと、扉や窓が多い廊下・洗面所では手数が違います。

前者は長い面で一気に貼れますが、後者は細かいカットや圧着、ジョイント処理が連続し、同じ面積でも実際の作業時間が1.2〜1.5倍になることも珍しくありません。

つまり、㎡単価だけで比較すると、切り回し要素を反映できず、仕上がりにも影響するため、「工数がかかる間取りか」を見積もり段階で把握することが大切です。

「現場調査前の概算」と「確定見積」の賢い使い分け

電話・写真での概算は相場感を掴むため、現地調査後の確定見積は契約判断のために使い分けることです。

理由としては、概算では開口部や下地の劣化、カビ・浮き、既存糊の残存など現場要素が読み切れないからです。

例えば、事前に部屋の寸法・天井高・窓と扉の数、過去の水漏れや結露歴を共有すれば、概算の精度は上がります。

そのうえで、現調では下地の段差や石膏ボードの傷み、パテ必要量、巾木や見切り材の納まりを確認し、「含む/含まない」項目を明文化した確定見積に落とし込みます。

最終的に、概算で予算の当たりを付け、確定見積で範囲と金額を固定化する流れにすれば、追加費用の発生を防ぎやすいです。

クロス張替え費用の内訳と相場感(材料・剥がし・下地・処分・諸経費)

クロス張替えの合計は材料費だけでなく、既存クロスの剥がしや下地パテ、廃材処分、諸経費までを足した総額で決まります。

見積書では内訳の明確化と「含む/含まない」の線引きを押さえると比較がしやすくなります。

同じ面積でも劣化度合いや開口部の多さで手間が変わり、材料以外の工程比率が上下します。

気になる会社があれば、どこまでがクロスの㎡単価に含まれているのかを先に確認しておくと安心です。

材料費とグレード差(量産・ハイグレード・機能性)

量産品はベーシックで選びやすく、ハイグレードや機能性クロスはキズに強い、汚れが拭き取りやすい、湿気に配慮できるなどの特長があります。

質感や耐久を重視すると材料単価は上がりますが、汚れやすい壁だけ機能性にするなどの部分採用で費用と満足度のバランスが取りやすくなります。

織物調やマット仕上げは高見えしますが、柄合わせやロスが増えやすい点を理解しておくと選定後のギャップが減ります。

ショールームやサンプルで光の当たり方を確認し、部屋ごとに「標準+一部機能性」のミックス構成を検討すると予算を抑えながらも、妥協しないリフォームできます。

剥がし・下地パテ・廃材処分にかかる実務コスト

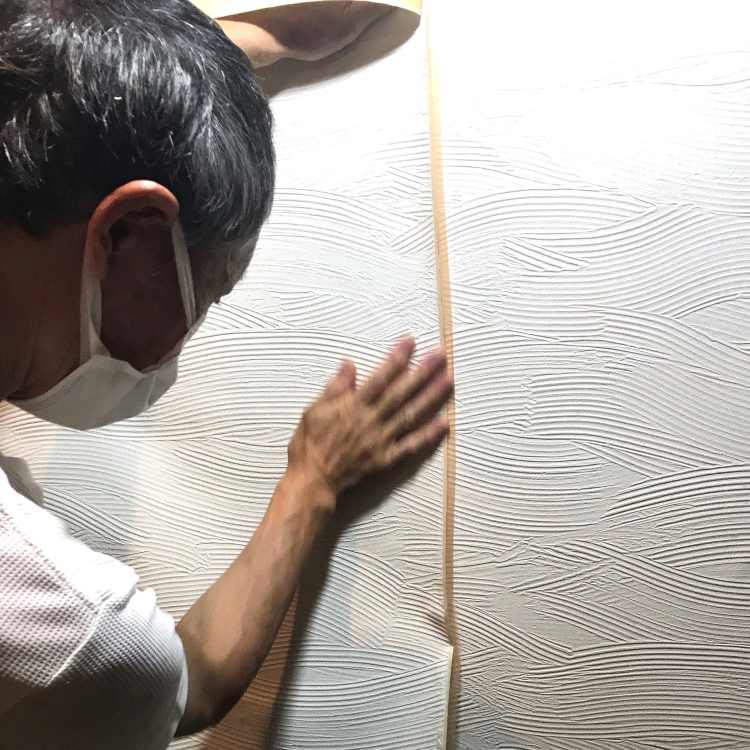

既存クロスの糊(ノリ)残りが強い、石膏ボードの目地割れやビス穴が多い、カビや浮きがあるといった状況では、パテ回数や乾燥時間が増えます。

水まわりや結露歴のある部屋は補修手当てが増えやすく、同じ面積でも作業時間と人員数が変わります。

見積書では既存クロスの剥がし、下地補修の想定(パテ回数・研磨の有無・下地の補修範囲)、廃材処分の扱いが明記されているかをチェックしましょう。

数量と手間の根拠が書かれていれば、他社比較でも説明の納得度が上がります。

諸経費・出張費・駐車場・養生費の扱い方

現場までの距離や駐車の条件、エレベーターの有無、共用部の養生範囲、管理組合への届出などは、時間と人件費がかかります。

これらは見積上は諸経費として計上されることが多く、費目が曖昧だと総額比較が難しくなります。

「駐車場は有料か」「共用部養生はどこまでか」「管理規約で作業時間が制限されるか」を事前に確認し、見積書に費用・目的・根拠を明記してもらいましょう。

条件が整理できていれば、後から思わぬ追加が発生しにくくなります。

壁面積の出し方と㎡単価/m単価の換算で起こる落とし穴

見積もりの精度は、壁面積の把握で大きく変わります。

ここでの計算誤差が、そのままクロスの張替え費用・単価のズレにつながるからです。

また、㎡単価とm単価の表記を混同すると比較が難しくなります。

ある業者の見積もりは㎡単価、またある業者の見積もりはm単価と、それぞれの業者によって使う単位が違うので注意してください。

面積の出し方と換算の考え方を整理しておくと、相見積もりでも納得感が持てます。

壁面積の簡易計算法(天井高×周長−開口部)

長方形の部屋なら、床の長辺+短辺を足して×2で周長を出し、天井高を掛けると壁面積の概算になります。

ここから開口部(ドアや窓)の面積を差し引くのが基本です。

例として、長辺3.4m×短辺2.6m、天井高2.4mの居室なら、周長は(3.4+2.6)×2=12.0m、壁面積は12.0×2.4=28.8㎡となります。

片開きドア0.8×2.0=1.6㎡と腰窓1.2×1.0=1.2㎡を差し引くと、概ね26㎡前後が目安です。

実際は梁(ハリ)や出隅・入隅、クローゼット開口、ニッチなどで手間が増えるため、現地調査で最終確定します。

メジャーでの採寸が難しい場合は、間取り図の寸法や不動産図面を活用し、「長辺・短辺・天井高・開口の数」を業者へ共有すると精度が上がります。

㎡単価とℳ単価の換算ルール(巾出しの注意点)

見積にあるm単価は「クロスの有効巾(一般的に約0.9m)×1m長さ」あたりの価格を指すことが多いです。

このときの換算は、

㎡単価=m単価÷有効巾

m単価=㎡単価×有効巾が目安になります。

たとえば有効巾0.9mでm単価1,100円なら、㎡換算は1,100÷0.92≒1,196円です。

逆に㎡表示が同じでも、有効巾の解釈や「材料+施工」か「材料のみ」かで意味が変わる点に注意しましょう。

また、トイレや廊下のように短い壁が多い空間は継ぎ目が増え、巾出し(何本必要かの計画)により必要メートル数が変動します。

表記だけで判断せず、見積書のどこまでを含むか、有効巾と数量の根拠を確認すると比較がスムーズです。

巾・柄合わせが必要なクロスのロス率をどう見るか

石目調や織物調などはロスが少なめですが、ストライプや大柄の花柄、幾何学模様など、柄合わせが必要なクロスは、継ぎ目で位置を合わせるために仕入れる数量が増えます。

一般的にロス率は平滑面の無地で5〜10%、大きなリピート柄や入隅・出隅が多い空間では10〜15%程度に膨らむことがあります。

さらに、腰高窓や多数の開口があると短いピースが増え、実使用面積より必要メートル数が上振れしやすくなります。

見積比較では「ロス率○%込みで算出していますか」「柄合わせ前提の数量ですか」を確認し、数量の根拠と採寸理由が提示されると安心ですね。

こうした前提をそろえることで、クロス張替えの費用・単価のただの差が“理由を聞けば理解できる差”に変わります。

リクテカのクロス施工は剥がし代、廃棄代込みで1200円/㎡から!

間取り別の目安|6畳・1LDK・3LDKの概算と前提条件

同じ「クロスの張替え費用・単価」でも、天井高や開口部、含める部屋の範囲で合計は大きく変わります。

ここでは一般的な天井で高さを2.4mとし、壁の周長×天井高から開口部を差し引く考え方で面積を見積もります。

金額は標準的な単価を基準に算出した概算で、下地補修の範囲や柄合わせの有無で上下します。

採寸が取れる場合は、長辺・短辺・開口の数を業者へ共有すると、業者の測定精度が上がります。

これには、「少しくらい数量を多めに出してもバレないだろう」と算段するような業者でも、依頼主が数量を正確に計算することで、ちゃんとした数量を業者に出させる効果もあり、業者の測定精度は確実に上がります。

6畳の概算と前提条件(天井高・扉窓・梁の有無)

6畳を長辺3.4m×短辺2.6m、天井高2.4mとすると周長は12.0m、壁面積は28.8㎡が目安になります。

片開き扉0.8×2.0mと腰窓1.2×1.0mを差し引くと、実施工面積はおよそ26㎡前後です。

標準グレードでの概算総額は約4.5万〜6.5万円がひとつの目安です。

梁(ハリ)が多い、巾木や見切りが複雑、柄合わせを要するクロスを選ぶなどの場合は、切り回しが増えて必要メートル数が上振れします。

開口が少なく壁がフラットな部屋、下地が良好なケースでは、同面積でも手間が少なくなりやすいです。

アクセントとして一面のみを柄物にするなど、標準と機能性のミックス構成にすると費用と満足度のバランスが取りやすくなります。

1LDKの概算と前提条件(居室数・廊下・トイレ含むか)

1LDKをLDK12畳、寝室6畳、廊下とトイレを含む前提で試算します。

LDKを5.2×3.5mとすると壁面積は約41.8㎡、大開口と室内扉を差し引いて約35㎡が目安です。

寝室6畳は前項のとおり約26㎡、廊下は形状にもよりますが約15〜20㎡、トイレは約10㎡前後と見て合計約86〜91㎡になります。

標準グレードでの概算総額は約11万〜16万円が目安です。

洗面室を含めるか、クローゼット内部を貼るか、キッチン横のパネルやニッチをどう扱うかで数量は変化します。

相見積もりでは「どの範囲を含んだ面積か」「開口の数やサイズの前提」を合わせて比較しましょう。

3LDKの概算と前提条件(全室/一部屋/共用部の切り分け)

3LDKをLDK14畳、個室6畳×3、廊下・トイレ・洗面を含む前提で見ます。

LDKは形状にもよりますが、大開口を差し引いた実施工面積で約40㎡、6畳の個室が約26㎡×3=約78㎡、廊下は約20〜25㎡、トイレと洗面で約18〜20㎡とすると合計は約156〜163㎡です。

標準グレードでの概算総額は約20万〜30万円が一つの目安になります。

全室ではなく一部屋のみを先行する場合は、同じ1㎡あたりの単価でも諸経費の比率が高くなり、合計が割高に感じやすい点に注意しましょう。

柄物を各室一面だけに採用し、その他を量産系に揃えると、ロス率を抑えつつ印象を変えられます。

家財の移動や養生範囲、管理規約の作業時間制限がある物件は、日数と人員の配分が変わるため早めの共有が安心です。

見積もりの読み方と比較のコツ|追加費用ポイントと赤旗サイン

見積もりは表記の統一と範囲の固定が整うと比較しやすくなります。

「材料+施工の合計か」「材料のみか」をまず確認しましょう。

㎡単価とm単価が混在していないか、有効巾の前提が書かれているかも大切です。

施工範囲は部屋数だけでなく、天井やクローゼット内部、開口部周り、巾木上までを含むかをそろえると誤差が減ります。

不明点はそのままにせず、数量の根拠と写真を添えて明文化してもらいましょう。

見積書の必須チェック項目(単価表記・数量・施工範囲)

単価は㎡表記かm表記かを確認し、m表記なら有効巾の数値と換算の考え方が示されているかを見ます。

数量は壁面積の算出根拠、開口の差し引き、柄合わせによるロス率が反映されているかをチェックします。

施工範囲は天井の有無、クローゼット内部、ニッチや梁(ハリ)、巾木上の納まり、アクセントは一面の扱いまで統一します。

内訳は材料、剥がし、下地パテ回数、研磨、ジョイント処理、廃材処分、養生、移動・復旧、諸経費、出張費や駐車場実費の記載を確認します。

保証期間と対応範囲、工期と作業時間帯、支払い条件の明記も比較の前提になります。

こうした前提を揃えることで、クロスの張替え費用・単価の差を説明できる形に整えられます。

追加費用が出やすいケース(カビ・下地浮き・ボード補修)

追加が出やすいのは、既存クロスの糊の強残り、石膏ボードの目地割れや浮き、ビス穴の多発、結露や水漏れによるカビ跡、入隅・出隅の段差、下地の欠損などです。

水回りや北側の壁、築年数が進んだ住戸、以前にパテ盛りで調整している。

このようなシーンは手当てが増えがちです。

電気プレートの脱着やエアコン背面、建具枠の納まり調整、巾木交換などの付帯作業も、工事総額に大きく影響します。

現地調査では、問題箇所の写真を共有し、補修の想定回数と「含む/別途」を見積に反映してもらいましょう。

「別途見積が出たら発注可否を再相談する」と事前に合意しておくと、想定外の支出を抑えやすくなります。

相見積もり比較テンプレと注意すべき赤旗サイン

比較は「合計金額」「面積と数量根拠」「材料グレード」「下地補修の想定」「ロス率」「諸経費の内訳」「日数と人員」「保証」「支払い条件」を並べて評価します。

表の体裁でなくても、同じ項目名でA社・B社・C社を記入すると判断が速くなります。

赤旗は、相場から大きく外れた異常に安い単価、m単価なのに有効巾の明記なし、数量が丸められすぎている、ロス率の記載がない、諸経費が「一式」で根拠が乏しい、下地補修が「別途」だらけ、工期が非現実的に短い、前払い一括のみを強く要求、保証説明がない、連絡先や所在地が不明確、などです。

条件をそろえたうえで単価差が残るなら、施工体制やアフター対応の質、スケジュール確実性まで含めて総合判断しましょう。

不明点は修正見積でそろえ直し、同一条件での横並び比較を徹底すると失敗しにくくなります。

まとめ

クロス張替えは、㎡単価だけでは判断しきれない要素が多いです。

施工範囲・下地状態・開口部の数・柄合わせ・諸経費まで含めて、総額で比較しましょう。

壁面積は、周長×天井高から開口部を差し引く考え方で概算できます。

採寸値や開口の数、写真を共有すると、見積の精度が上がります。

見積書は、単価の表記方法(㎡かmか)、有効巾の明示、ロス率の取り扱い、下地補修の想定を必ず確認しましょう。

「含む/含まない」を明文化し、同一条件で相見積もりを取ると、差の理由が見えます。

材料は標準をベースに、汚れやすい壁だけ機能性を足すミックス構成が現実的です。

仕上がりの質感とメンテ性を両立させると、満足度とコスパのバランスが取りやすくなります。

追加費が出やすいのは、糊(ノリ)残りやボードの割れ、カビ跡など下地の問題がある場合です。

現地調査で写真と補修方針を共有し、その工事が別途対応になる場合は、事前合意にしておくと安心です。