リフォームの予定を立てるうえで、まず知りたいことの一つにクロス張替えの期間がありますよね。

在宅ワークや家事の合間にクロス張り替えを進めたい人ほど、どのくらいの時間で、どの程度クロス張りが進むのかを正しく把握する必要があります。

短工期を目指すためには、クロスの張り替え作業を効率よく区切れるかがポイントになります。

本記事は6帖・1LDK・3LDKのクロス張替えにかかる期間を、段取りを知る職人目線で分かりやすく解説します。

住みながらでも無理なく進める段取りを、実際のタイムラインに沿ってイメージできるようにしました。

迷わず予定が組めるように、今日から使える判断基準をお届けします。

もくじ

クロス張替えの期間早見表|6帖・1LDK・3LDKの目安

住まいでの予定を立てやすくするために、まずはクロス張替えの期間の全体像を押さえましょう。 目安は6帖で約1日、1LDKで2〜3日、3LDKで約1週間前後です。

住みながら進める場合は、部屋ごとに区切る関係で少し長めの想定にすると段取りが組みやすくなります。

工程は、養生・既存クロス剥がし・下地の処理・新規クロス貼り・最終確認。

この流れで積み上がるため、広さだけでなく作業のしやすさも所要日数に影響します。

部屋のタイプ別の日数目安(1室/1フロア/全室)

6帖の個室なら、天井と壁を含めてもおおむね1日での完了が目安になります。

この所要時間は、既存クロスの剥がしと下地処理にかかる時間が比較的読みやすいからです。

たとえば、朝に養生と既存クロスの剥がしを進め、昼過ぎから新規クロス貼りと仕上げ確認に移る段取りなら、夕方までに片付けまで終えやすい流れになります。

一方で1LDKのように水まわり(キッチン)や廊下を含む動線が長い間取りでは、作業箇所の切り替えが増えるため2〜3日の幅を見ておくと安心です。

3LDKでは、職人の人数や同時進行の可否に左右されますが、空き家や引越し前であれば約1週間前後が現実的な感覚になります。

住みながらの場合は「寝室→子ども部屋→廊下→LD」の順で1日1室ペースを意識すると、生活への影響を抑えつつ、効率よく進められます。

マンションと戸建てで変わるポイント(共用部・駐車条件)

マンションは管理規約と共用部の取り扱いが所要日数に直結します。

作業時間帯のルールやエレベーターの養生、掲示物の届け出など、実作業以外の段取りに時間を割くためです。

実例として、工事前に管理会社へ予定表を提出し、エントランスへの告知やエレベーターの使用時間を合わせるだけで半日程度の調整が必要になることがあります。

戸建ては共用部の調整が不要な反面、駐車と搬入ルートが遠いと運搬時間の積み重ねで進行が鈍ります。

敷地内に車が置けるか、玄関から作業部屋まで障害物がないかを事前に確認しておくと、当日のテンポが保ちやすくなります。

いずれのお住まいでも、管理側やご家族の予定を早めに合わせるほど、結果として全体期間が読みやすくなります。

職人数と同時進行でどこまで短縮できるか

複数名の職人での体制は工程の分担ができるため、一定の短縮効果が見込めます。

養生と既存クロスの剥がしを進める班と、採寸・裁断・新規クロス貼りを進める班に分けられると、待ち時間が少なくなるからです。

たとえば6帖が二部屋あるケースで、1名体制では「1日×2部屋」となる想定が、2名体制なら1日で2部屋まで圧縮できることがあります。

ただし住みながらの現場では、家具の移動や通路の確保がネックになり、人数を増やしても効率が上がりきらないことがあります。

人数を増やすかどうかは、同時に作業できる面積や材料置き場の確保など、現場の条件とセットで判断すると無理がありません。

最終的には、生活への負担とスピードのバランスを取り、「どの順で、どこまで同時に進めるか」を決めるのが近道になります。

当日の作業フローと1日の動き|住みながら工事は可能?

住みながらでも、1日の進み方が見えていれば予定は立てやすくなります。

作業は一般的に「養生→既存クロスの剥がし→下地の処理→新しいクロス貼り→仕上げ確認・片付け」の順に進みます。

マンションでは管理会社側の取り決めや共用部の扱い制限が絡むため、動線と開始・終了時刻の事前共有が要になります。

標準的な1日のタイムライン(養生→剥がし→下地→貼り→点検)

午前は玄関から居室までの養生を整え、同時に器具外しや採寸を進めます。

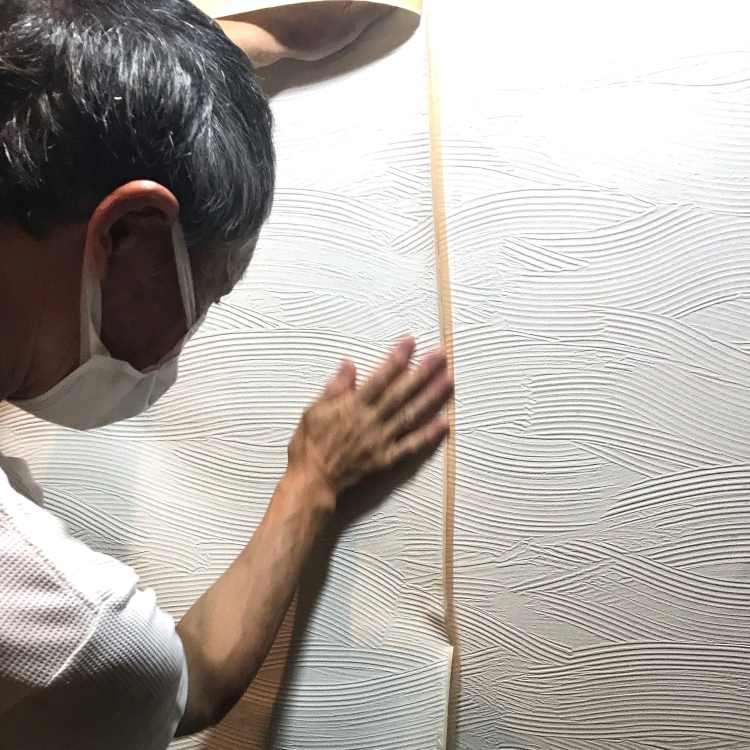

既存クロスを剥がしながら下地の段差や傷みを確認し、必要な箇所にパテや補修を入れて面を整えます。

午後は裁断と貼り付けを進め、クロス同士のつなぎ目(ジョイント)処理や見切りを丁寧に納め、最終の目視確認と片付けで締めます。

作業の順序は、メーカーの施工要領でも推奨される基本手順に沿うため、段取りが整っていれば1室の所要時間は半日〜1日が目安になります。

面積や開口の多さ、下地の状態で前後するため、現地の条件を職人と朝にすり合わせておくとペース配分が安定します。

住みながら工事の動線計画と留意点

生活導線と作業導線を分けるだけで、同時進行時の待ち時間が減ります。

材料置き場と養生エリアを先に決め、在宅の家族の移動ルートをテープや掲示板で共有しておくと、作業の中断が起きにくくなります。

集合住宅では、管理規約に基づく工事申請の届出や、リフォームのお知らせの掲示が求められるケースが多く、工事内容・業者名・作業時間の提示が一般的です。

管理会社との合意事項を事前にまとめた「当日の連絡表」を用意し、職人側の責任者連絡先と着手・終了予定を見える化すると安心です。

また、リフォーム会社と作業工程を共することで、住みながらでも無理なく計画どおりに工事を進めやすくなります。

作業時間帯・連絡体制の組み方

集合住宅は作業の時間帯の制限が設定されることが多く、「平日日中のみ」や、「騒音が出る作業の時間指定が案内される」場合があります。

管理規約ルールに沿って工程表をあらかじめ共有し、「開始・休憩・終了」の目安時刻と、緊急連絡先を1枚にまとめましょう。

戸建てでも近隣への配慮は重要で、搬入出の時間窓と駐車位置を事前に確定しておくとトラブルを避けられます。

予定変更が起きたときは、その日のうちに新しいタイムラインをメッセージで共有し、翌日の準備物と入室順を確認するとロスが出にくくなります。

管理規約や周辺配慮の考え方は、国土交通省の標準管理規約↵や各社の解説も参考になります。

期間が延びる要因と短縮のコツ|下地・季節・間取りの影響

同じ間取りでも、現場条件によってクロス張替え 期間は前後します。

影響が大きいのは下地の状態・3m以上の高所作業や複雑な間取り・管理調整や季節です。

ここを事前に見極め、準備でボトルネックを減らすだけでも、日程の読みやすさは大きく変わります。

下地不良・階段/吹き抜け・水まわりで工期が延びる理由

最初に時間差が出やすいのが下地の処理です。

下地が波打っていたり、アク止めやシーラー処理が必要な場合は、面を整える工程が増えるため、所要時間が延びます。

また、階段・吹き抜けなどの高所や、器具脱着の多い水まわりは足場・安全確認や開口数の多さで段取りが複雑になります。

メーカーの施工要領でも「下地は平滑に」「下地に応じて適切な処理を」と明記されており、ここが仕上がりと時間の分岐点になります。

具体的には、開口が多い洗面やトイレは取り外し→復旧の工程が重なり、階段は作業姿勢の制約で進行が鈍ることがあります。

事前の現地調査で下地と開口数を把握し、必要なら作業日を分ける計画にすると無理がありません。

季節・天候・管理調整が与える影響

冬場は材料が硬くなりやすく、準備や取り回しに手間がかかるため作業テンポが落ちやすい傾向があります。

また、集合住宅は管理規約で作業の時間帯や掲示・申請が定められており、ここで半日〜1日の調整が生じることもあります。

工程表を管理側と共有し、エレベーター養生や搬入ルートを先に確定しておくと、当日のロスを抑えられます。

家具移動・事前採寸・材料選定でできる時短策

当日の速度を上げる一番の近道は、作業を途切れさせない準備です。

大型家具を壁から離し、通路と材料置き場を確保しておくと、養生→剥がし→貼りの切替が滑らかになります。

採寸・裁断の段取りを前日までに詰め、柄物はロール番号の整合を確認しておくと、当日の迷いが減ります。

また、ジョイントの少ない巾や柄合わせのしやすい商品を選ぶと、無駄なやり直しが起きにくく、結果として時間に余裕が生まれます。

使い始めのタイミング|家具・家電の復旧と生活再開

クロス張替えの期間を考えるとき、工事そのものの日数だけでなく「片付けが終わって、いつから部屋を使えるか」も大切です。

家具や家電を元に戻すタイミングを把握しておけば、生活の予定が立てやすくなります。

家具を戻せるタイミング

工事終了後は、すぐに家具を元の位置に戻すことが可能です。

ただし大型家具は壁に密着させず、1センチほど隙間を空けると仕上がり面を守りやすくなります。

この配慮で、納まりが安定し、掃除もしやすくなります。

生活を再開する際には「戻す順序」を考えておくと動きやすいです。

動かした順番を、戻すときは逆再生するとスムーズです。

家電や設備の復旧

照明・エアコン・コンセントプレートなどは工事の仕上げで取り付けられるため、完了後すぐ使用できます。

確認しておきたいのは、再設置した直後にちゃんと復旧しているかです。

これを工事期間に確認しておくと、もし不具合があってもその場で対応してもらえます。

特にエアコンや換気扇は生活に直結するので、工事終了時にチェックリストを使って確認すると安心です。

生活再開の工夫

張替え後に生活をスムーズに戻すためには、工事終了前に家具の配置と生活動線を再確認しておくことが大切です。

たとえばテレワーク用の机や寝室のベッドなど、すぐ使う家具を先に戻すと、その日のうちに通常の生活に移れます。

一方で、使わない家具や飾りは後日ゆっくり配置しても問題ありません。

工事は生活の中断ではなく改善のためのステップなので、「どこから元に戻すか」を意識しておくと安心です。

段取りの作り方|相見積もりでの確認事項と準備チェック

発注前に確認するポイントを押さえておくと、希望日に着工しやすく、生活への影響も小さくできます。

マンションは管理規約の制約、戸建ては搬入や駐車条件が時間に影響します。

依頼時は「作業時間帯」「共用部の養生」「エレベーター使用」「駐車位置」など、日程に関わる条件を先に固めましょう。

相見積もりで期間の確認でするべきチェック項目

依頼先ごとに工期の根拠と工程表の詳細レベルを比べて、より正確な工程を組んでいる業者を選べば、工期のズレを抑えられる確率が高くなります。

業者の制度を質問でもチェックしましょう。

質問の例は

・「1日の作業時間」

・「1室ごとの進行順」

・「職人の数と同時進行の可否」

・「共用部養生の所要」

・「駐車・搬入経路の想定」

です。

マンションの管理人への事前確認も大切です。

管理規約で工事時間や掲示・申請が定められるため、事前に管理人と取り決めをすり合わせると計画がスムーズに進みます。

繁忙期・予約待ちの読み方とベストシーズン

リフォームの依頼が集中しやすいのは春(2〜4月)と秋(9〜11月)で、職人や材料の手配に時間がかかります。

この時期は希望日の数週間前から相談を始め、日程の候補を複数用意すると確定が早まります。

一方で、夏や年明け直後は比較的予約が取りやすいことがあり、在宅の都合を合わせやすいメリットがあります。

当日までの準備リスト(家具・養生・管理申請)

依頼者側の準備で工期のブレを減らせます。

優先は

・「通路の確保」

・「大型家具を壁から離す」

・「貴重品・割れ物の退避」

・「ペットや小さなお子さまの動線確保」

です。

マンションは「管理申請・工事掲示・エレベーター使用の予約」を前もって整え、戸建ては「駐車位置・搬入経路・近隣配慮」を決めておきましょう。

まとめ

クロス張替えの期間は、部屋の広さや住み方、下地の状態で変動します。 6畳なら1日、1LDKなら2〜3日、3LDK全室なら約1週間がひとつの目安です。

住みながら進める場合は、動線の確保や家具移動の順序を考えることで、生活を止めずに工事を進められます。

また、管理規約や共用部の調整はマンションならではの要素で、事前確認が工期の安定につながります。

依頼前には相見積もりで工期と工程の根拠を確認し、家具や通路の準備を整えておくことが大切です。

繁忙期を避けて依頼すると希望日に着工しやすく、計画どおりに生活を再開できます。

クロス張替えは「どのくらいで終わるのか」が明確になると、安心感を持って進められます。

生活リズムを崩さずにリフォームを成功させるために、今回ご紹介したポイントをぜひ参考にしてみてください。