【免責をタップして表示】

本記事は〈2025年12月16日〉時点の知見に基づき、「剥がれない古いクロス」への重ね張り可否と費用跳ね上がりの回避策を解説しています。

可否は既存クロスの表面性状・下地状態・含水/結露履歴・臭気/カビ有無・照明条件(斜光)・新規クロスの厚みなど、現場の前提条件で大きく変わります。

掲載の判定リスト・工程・概算の考え方は一般的なもので、同様の結果を保証するものではありません。

実施工では、試験貼り・斜光確認・段階パテと研磨の設計・含水率のチェック・在宅施工時の養生と換気計画を前提に、有資格者の管理のもとで最終判断し、詳細は法令・告示・メーカー仕様・契約条件をご確認ください。

古いクロスを張り替えようとしたら、「古い全然剥がれない!」というケースは意外と多いんです。

経年劣化でクロスが乾燥し、めくっても数ミリでパリッと折れてしまうと、古いクロスの剥がし作業に膨大な時間がかかります。

場合によっては人件費が5〜10倍にも跳ね上がり、リフォーム自体が現実的でなくなることもあります。

そこで検討されるのが、既存クロスの上から新しいクロスを貼る「重ね張り」です。

しかし、重ね張りはどんな状態でもできるわけではなく、“OKとNGの境界線”を見極める判断基準があります。

また、全面パテ処理で“下地が出ない”と判断できるケースもありますが、その可否には明確な条件があります。

この記事では、剥がれない古いクロスに対して重ね張りを検討する際のチェックポイントと代替策を、施工現場の視点でわかりやすく解説します。

【当社の取り組みと参考データを表示】

【当社の取り組み】

居住中でも張り替えやすい工程分割と養生を徹底し、既存下地を活かす最小破壊施工を基本とします。

同条件比較(同一部屋・同一下地・同一材料種)を原則に、判断材料を整理してお伝えします。

【これまでの実績データ(参考値)】

期間:2024/01–2025/09/件数:n=172(戸建て・マンション)

張り替え範囲の平均:48.2㎡(IQR 32–62)/工期中央値:1.0日(IQR 0.5–1.5)

入居中施工の再入室まで:平均6–8時間(換気条件・材料F等級に依存)

【参照基準・資料(一次情報)】

➡建築基準法施行令(内装制限:第128条の5 ほか)

➡国土交通省|シックハウス対策(F☆☆☆☆等級の扱い)

➡厚生労働省|室内濃度指針値および測定方法(2025/01)

➡JIS A 6921 壁紙(品質・試験項目の規格)

➡関係告示(国交省告示1112–1115, 273–274号 ほか)

【ご確認いただきたいこと】

可燃・難燃等の内装制限、F等級(ホルムアルデヒド発散区分)、換気量、共用部への動線、管理規約に依存します。

安全と法令順守を優先し、同条件比較を原則とします。

厚生労働省の室内濃度指針値に適合するための養生・換気を行いますが、居住状況や季節により所要時間は変動します。

もくじ

“剥がれない既存クロス”で重ね張りを検討する前に:費用が跳ねる仕組みとリスクの整理

クロス張り替えの現場で、もっとも作業時間を左右するのが「既存クロスが剥がれるかどうか」です。

経年劣化が進んだクロスは、下紙が乾燥してパリッと割れるように折れてしまうことが多く、スクレーパーでこすっても数ミリずつしか剥がれません。

この状態になると、通常の3倍から、ひどい場合には5〜10倍の人件費がかかります。

なぜここまで差が出るかというと、クロスを「剥がすだけ」の作業でも、壁全体をミリ単位で削ぐような労力が必要になるためです。

そのうえ、無理に剥がそうとすると石膏ボードの表面紙を破損してしまい、補修コストがさらに上がります。

このような事情から、「剥がれないクロスは上から貼って対応したい」と考えるのは自然な流れです。

ただし、重ね張りはどんな状態でも通用する万能策ではありません。

既存クロスの状態と、新しいクロスとの相性を見極めることが重要です。

内部リンク:既存クロスの下地補修手順については→「クロス張り替え「すべての工程」養生〜仕上げまでを“見える化”しました!」を参照

経年劣化で“パリ割れ”する理由と、剥離作業コストが数倍化するメカニズム

古いクロスが割れて剥がれにくくなる主な原因は、下紙の繊維と接着剤の経年劣化です。

施工後10年以上経つと、接着剤の可塑剤が揮発し、紙が極度に乾燥して脆くなります。

結果、スクレーパーを入れても数ミリ単位で裂けるようにしか剥がれず、作業時間が膨大になります。

この状態のクロスを無理に剥がすと、石膏ボードの表面まで破ってしまうことがあり、補修にパテ処理→乾燥→研磨→再施工と4工程が追加されます。

そのため、1㎡あたりの人件費が通常の数倍に膨らむのです。

重ね張りの大原則:「既存表面の性状×新規クロスの質」で決まる

重ね張りの可否は、既存クロスの表面状態と新規クロスの質の掛け合わせで決まります。

たとえば、表面が汚れ防止コート仕様やビニル層の強いタイプだと、糊が密着しにくく、数カ月後に端部が浮くことがあります。

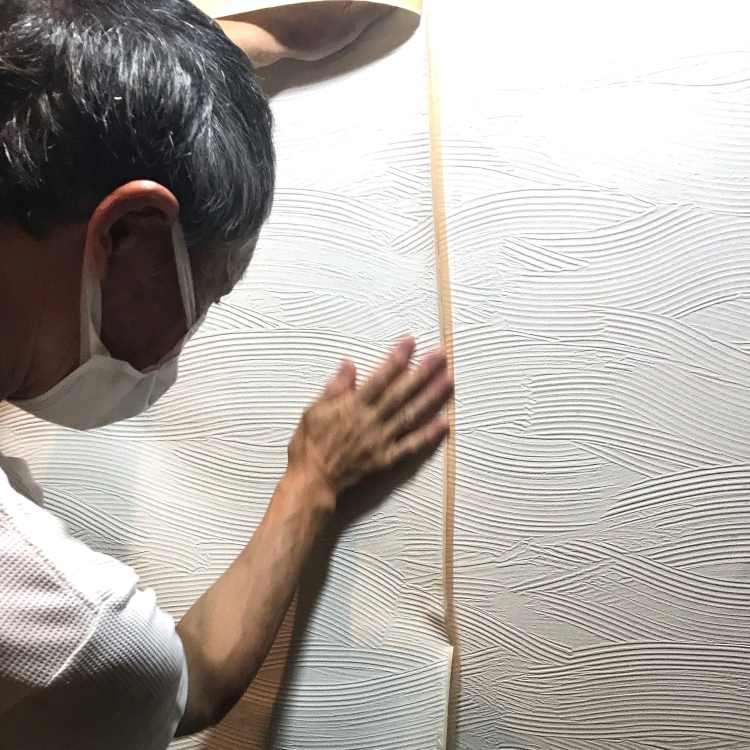

一方、表面がざらついた紙系クロスなら、糊が絡みやすく、条件次第で上張りが可能です。

さらに、新規クロスが薄手すぎると、既存クロスのシボや段差が転写しやすく、見た目に凹凸が出ます。

このため、厚手またはリフォーム用クロスを選ぶことでリスクを減らせます。

内部リンク:→「下地の凹凸を目立たせない!リフォーム用クロスのメリット│在宅工事OK」も参考にしてください

“やる/やらない”の判断を誤った時に起こる典型的トラブル

判断を誤ると、施工後にジョイント(継ぎ目)の開きや糊ムラによる浮きが発生します。

とくに、既存クロスの汚れ防止コートや可塑剤が残っている状態では、糊が完全に密着せず、数週間で剥がれが出るケースもあります。

また、カビや臭いを封じ込めてしまうと、内部で再繁殖することもあるため、表面の清掃・除菌処理は欠かせません。

外部リンク:→「一般社団法人 日本壁装協会」

重ね張りの判定リスト:表面・下地・環境・仕上がりの4視点

重ね張りを行う前に、**「重ね張りでも問題ない状態かどうか」を冷静に見極めることが大切です。

ここでは、現場で実際に確認される4つの視点(表面・下地・環境・仕上がり)**から、重ね張りOK/NGの判断基準を紹介します。

新しく張るクロスがもう少し厚手なら重ね張りができる。という場合は、剥がしで数十万円の追加人件費をかけるよりも、別のクロスを選びなおすことも検討しましょう。

【表面状態】割れ・浮き・下紙残り・汚れ防止コート・可塑剤移行跡

まず確認するのは、既存クロスの表面状態です。

触って浮きや剥がれが感じられる部分がある場合は、重ね張りはできません。

浮いたまま上から貼ると、糊が空気を抱え込み、膨れや波打ちが起こりやすくなります。

また、汚れ防止コートや防汚フィルムがあるクロスは、糊が弾かれて密着しないため、重ね張りNGです。

古いクロスの表面に黄ばみや可塑剤移行によるベタつきがある場合も、接着性が低下します。

このような場合は、表面を軽く研磨してから全面パテで整えてから重ね張りします。

【下地・環境】含水・結露履歴・カビ跡・臭気の封じ込め可否

下地の含水率や結露履歴も重要です。

一見乾いて見えても、過去に雨漏りや結露があった壁では、内部に湿気が残っていることがあります。

この状態で重ね張りすると、湿気が抜けずにカビや剥がれの原因になります。

また、既存クロスに黒ずみ・カビ跡・臭いの残留がある場合、それを封じ込めるように上張りすると、後に再発します。

このような場合は一度剥がして下地補修を行い、乾燥期間を取るのが安全です。

内部リンク:→「雨漏り後のクロス張替えで失敗しない!含水率で決める壁紙+ボード交換の基準」も参考にしてくださ

【仕上がり影響】目地・シボ転写、光の斜行で出る“影”、ジョイントの開き

重ね張りで最も目立ちやすいのが、既存クロスの目地やシボ(凹凸)が転写する影響です。

とくに、自然光や照明が斜めに当たる「斜光面」では、微細な段差が影となって浮き出ます。

このため、重ね張りを検討する際は、必ず斜光方向から目視確認を行います。

ジョイント部分も要注意です。

既存クロスの継ぎ目に段差があるまま新しいクロスを貼ると、乾燥収縮で線状の開きや浮きが出ます。

このリスクを防ぐために、段差を全面パテでならす処理が不可欠です。

全面パテで“下地が出ないか”見極め手順:試し貼り→斜光確認→段階パテ→再確認

重ね張りを判断する際のポイントが、全面パテ処理で下地が出ないかどうかの見極めです。

ここでは、施工前に行うべき試験と確認手順を紹介します。

「下地が出ない=表面の段差が新しいクロスに影響しない状態」であることを確認できれば、重ね張りも現実的な選択肢になります。

小面積の試験貼りと斜光チェック:転写・段差・ジョイントの事前評価

まずは壁の一部に小面積の試験貼りを行い、糊の密着性や表面転写の有無を確認します。

貼った箇所に照明を斜めから当てて観察すると、既存クロスの段差や目地の影が見えやすくなります。

このとき影が強く出る場合は、全面パテでの下地調整が必須です。

また、試験貼りを行うことで、糊が既存クロスに弾かれないかも確認できます。

弾かれる場合は表面を軽く研磨し、下地を整えてから本施工に入ると仕上がりが安定します。

段階パテと研磨の設計:層厚・乾燥・再研磨で“平滑”を作る

全面パテ処理では、1回塗りではなく2〜3段階に分けるのが基本です。

1層目で大きな段差を埋め、乾燥後に研磨。

2層目で細かな凹凸を均して、再度研磨。

この繰り返しで、最終的に**「下地が出ない=平滑面」**が作られます。

乾燥時間を短縮しようと強制的に送風すると、表面だけが乾いて内部が軟らかく残ることがあります。

その状態でクロスを貼ると、後からパテ跡が沈むことがあるため注意が必要です。

剥がれずらいクロスにあたると、こうして施工費がかさんでしまいます。

だけど、剥がす人件費を考えれば、重ね張りの方がはるかに安く済む措置と言えます。

失敗例から学ぶリカバリー:追加パテ/部分剥がし/材料再選定

もし施工後に転写や段差が残った場合は、部分的な追加パテで修正できます。

ただし、下地自体が浮いている場合や可塑剤が多く残っている場合は、一度剥がして再施工が必要です。

また、材料選定の時点で厚手のリフォームクロスを選ぶと、段差の吸収力が高まり、軽微な転写を抑えられます。

重ね張りは「やって終わり」ではなく、仕上がり後にどう変化するかを想定して施工計画を立てることが重要です。

剥がせない、重ね張りも不可の場合の増し張り・カバー工法

重ね張りが難しいと判断された場合でも、下地を再生する選択肢は複数あります。

全面剥がしが現実的でないほど既存クロスが脆いときは、下地のカバー工法やボード増し張りを検討することで、施工費と工期のバランスを取ることができます。

ここでは、代表的な3つの代替策を紹介します。

全面剥がしが非現実的な場合のボード増し張り・下地カバーの判断軸

既存クロスを剥がす際に下紙が層状に残る場合や、ボード表面が損傷するリスクが高い場合は、石膏ボードの増し張りが有効です。

既存壁の上から薄型ボードを重ねて固定し、新たな下地面を作る方法で、施工後の平滑性と耐久性が安定します。

ただし、ボード増し張りは厚みが増す分、見切り・スイッチプレート・建具周りの納まり調整が必要です。

そのため、施工前に職人や施工業者に、納まりの影響範囲を明確に確認しましょう。

外部リンク:→吉野石膏「石膏ボード施工マニュアル」

“リフォーム用(厚手)クロス”の効く条件と限界:万能ではない理由

「厚手のクロスを使えば重ね張りできる」と誤解されがちですが、実際には下地の状態によって限界があります。

厚手クロスは小さな凹凸やシボを吸収できますが、剥がれや浮き、湿気を含む下地には対応できません。

むしろ、内部の膨れを覆ってしまい、後から浮きや割れが目立つこともあります。

重ね張りが不安な場合は、厚手クロス単独ではなく、部分的なパテ+厚手クロスという組み合わせを検討するとよいでしょう。

追加見積書で確認すべき内訳:パテ回数・研磨量・産廃・見切り材

既存クロスが剥がれず、やむなく追加工事が発生する場合で、追加の見積書の中で特に注意したいのが、下地処理に関する内訳です。

「パテ1回」なのか「2回研磨込み」なのかで、仕上がりの滑らかさと耐久性が大きく変わります。

また、ボード増し張りを行う場合は、産廃処分費や見切り材の追加費用も発生するため、事前に確認しておくことが重要です。

内訳が細かく書かれているほど、施工品質への意識が高い業者といえます。

費用だけでなく、どこに時間と手間をかけているかを見極めることが、失敗を防ぐポイントです。

在宅施工の不安解消:臭い・粉じん・騒音の実情と部位別の注意点

在宅のままクロスを張り替える場合、臭い・粉じん・騒音を心配されることが多いです。

日本で一般的に使用されるクロス用接着剤は強い臭いがほとんどなく、施工中に粉じんが舞い散る作業や大きな騒音は基本的に発生しません。

ただし、家具移動や既存の壁下地の調整で動線が狭くなるため、事前の片付けと養生計画が快適さを左右します。

在宅での段取り全体像は→「〖クロス張替え期間〗6畳・1LDK・3LDKは何日?住みながらの工期と流れ」も参考になります。

日本のクロス糊の“臭い・有毒性・粉じん・騒音”の実情

在宅施工でまず気になるのが快適性です。

日本の一般的なクロス用糊は低臭タイプが主流で、強い刺激臭はほぼありません。

クロス張り替え作業はカットや貼り合わせが中心で、木工機械のような騒音や、石材研磨のような粉じんは基本発生しません。

また、養生をしっかり行うことで、家具や床の汚れも抑えられます。

換気は行いますが、化学的な臭いが室内に長く残り続けるケースは稀です。

心配な場合は、作業中の窓開放や空調の送風を事前に相談しておくと安心です。

接着・下地の一次情報はメーカーの施工要領が参考になります。

外部リンク:サンゲツ→「施工要領」https://www.sangetsu.co.jp/download/installation.html 山月株式会社

水まわり・窓際・天井など部位別の可否差と注意点

水まわりは結露・湿気の影響を受けやすいため、重ね張りを選ぶ場合でも下地の乾燥とカビの有無を優先確認します。

窓際や斜光の強い面では、既存目地やシボの転写による影が出やすいので、全面パテ+試験貼り+斜光確認をセットにすると失敗を減らせます。

天井は光源や勾配の影響で不陸が目立ちやすく、厚手クロスでも限界があるため、段差が大きい場合は**下地再生(ボード増し張り等)**を検討しましょう。

ボード関連の一次情報は石膏ボード工業会の手引きが分かりやすいです。

(外部リンク:一般社団法人石膏ボード工業会「石膏ボード施工マニュアル」PDF→https://www.gypsumboard-a.or.jp/pdf/Construct_Manual.pdf ) gypsumboard-a.or.jp

(内部リンク:砂壁など特殊下地の判断は→「砂壁はそのまま貼れない!クロス張替え前に知るべき【実際の施工手順】」/URL:https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9368/ ) リクテカ クロス張り替え

施工後のケアと再発防止:結露対策・換気・清掃

重ね張り後は、初期の換気と湿気コントロールが仕上がり維持の鍵になります。

入浴後のこまめな換気や、窓際の結露拭き取りで、糊の乾燥と下地の安定が進みます。

生活動線での角あたりや擦れは、柔らかい布での清掃と、必要に応じて部分補修を行えば長持ちします。

また、厚手クロスの活用は細かな転写を抑える一方で、下地の浮きや湿気は隠せないため、前段の判断が肝心です。

厚手クロスの基礎と使いどころは、次の記事に整理されています。

(内部リンク:タイトル「下地の凹凸を目立たせない!クロス張替えリフォーム用の選び方」/URL:https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9654/ ) リクテカ クロス張り替え

メーカーの要領書も併読すると、下地平滑の重要性がより明確です。

(外部リンク:サンゲツ「一般ビニル壁紙 施工要領書」PDF/ ) contents.sangetsu.co.jp

(外部リンク:リリカラ「施工要領書」/ lilycolor.co.jp

※在宅段取り・費用の全体像は次も参考になります。

(内部リンク:タイトル「部屋別のクロス張り替え費用〖早見表〗6畳・8畳・LDK」/URL:https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9446/ ) リクテカ クロス張り替え

(内部リンク:タイトル「クロス張り替え『すべての工程』養生〜仕上げまでを“見える化”しました!」/URL:https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9397/ ) リクテカ クロス張り替え

【免責をタップして表示】

法規・構造・管理規約によって可否が変わり、性能や結果を確約するものではありません。

詳細は法令・メーカー仕様・契約条件をご確認ください(2025年11月時点)。

【執筆・監修・一次情報・透明性についてをタップして表示】

運営:Recteca Wallpaper(レクテカ・ウォールペーパー)

提供範囲:クロス(壁紙)張り替え/下地補修/部分張替/量産・機能性壁紙の選定支援

監修:内装仕上げ施工の有資格者(社内レビュー体制)

・内装仕上げ施工管理の現場経験に基づき、内容を専門的観点から確認しています。

編集ポリシー:公的基準・JIS・告示・e-Gov等の一次情報およびメーカー施工要領を参照し、客観性と検証可能性を重視します。

個別判断は現地条件に左右されるため、一般的な情報提供の範囲に限定します(2025年11月時点)。

実績:

・「剥がれない既存クロス」案件の重ね張り判定・施工:〈累計39件/直近12か月2件〉。

・全面パテ→斜光再確認→貼り込みの一貫対応:〈369件〉。

・在宅施工(臭い・粉じん・騒音配慮):〈38件〉。

一次情報・データ出典:記事内容は、以下の公的資料を確認しながら整理しています(解釈は参考目的)。

国土交通省|シックハウス対策(F☆☆☆☆等級の扱い)

➡ https://www.mlit.go.jp/…tk_000043.html

建築基準法施行令(内装制限)

➡ https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/

厚生労働省|室内濃度指針値・標準的測定方法(2025/01)

➡ https://www.mhlw.go.jp/…001377536.pdf

関係告示(告示1112–1115号・273–274号)

➡https://www.mlit.go.jp/common/001187652.pdf

JIS A 6921 壁紙(規格情報)

➡ https://kikakurui.com/a6/A6921-2014-01.html

レビュー透明性ポリシー:

- 取得方法:施工後アンケートと引渡し時ヒアリングで定量・定性情報を収集。

- 掲載基準:実在性の確認と利害関係の明示を前提に編集。

- 表示方法:物件種別・面積帯別に抽出比率を合わせて提示。

- 訂正・削除:本人/関係者の申し出に基づき審査の上で対応。

誤記や更新漏れがありましたら、お問い合わせフォームよりお知らせください。

確認後、最短営業日で修正いたします。

更新履歴:2025年11月版 壁紙領域の権威性・透明性・一次情報リンクを最適化しました。

まとめ

古いクロスがパリパリに割れて全然剥がれないという状況は、実は多くの現場で起きています。

そのまま無理に剥がすと、石膏ボードを傷つけて人件費が5〜10倍に跳ね上がるケースもあります。

そんなとき、**既存クロスの上から貼る「重ね張り」**は有効な選択肢ですが、どんな状態でもできるわけではありません。

判断の鍵になるのは、既存クロスの表面状態・下地の湿気・カビ跡・目地転写などのチェックです。

そして、**全面パテ処理で“下地が出ない”**と判断できる状態であれば、重ね張りが現実的に可能になります。

逆に、浮きや結露跡、カビの封じ込めが懸念される場合は、ボード増し張りや厚手クロスでの代替策を検討することが安全です。

施工後の美観を長く保つには、結露対策や換気など日常のケアも大切です。

在宅施工でも臭い・粉じん・騒音はほとんどなく、しっかり養生すれば快適に工事を進められます。

リフォームを長持ちさせるために、**「無理に剥がす」よりも「状態を見極めて整える」**という視点を持つことが、もっとも費用対効果の高い方法です。