クロス張り替えでは、下地処理が仕上がりや工期に影響しますが、「壁の見た目だけでどこまで分かるの?」と迷われる方も多いと思います。

壁には“下地処理の量を見極めるためのヒント”があり、「軽微・中程度・多い」の判断材料になるポイントがあります。

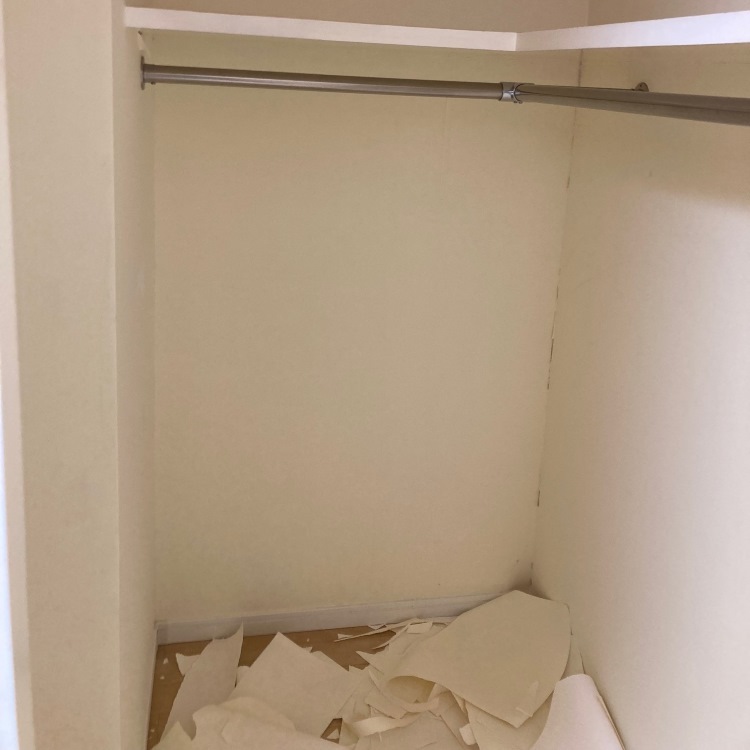

ここでは実際の現場写真で解説していきますね。

「壁の見た目」判定にはコツがあり、見る角度や光の当たり方で見え方が大きく変ります。

この記事では、下地処理の作業ボリュームを壁の見た目で見極めるときに役立つ3つの観点を分かりやすくまとめました。

工期や費用の詳しい説明は別テーマとして統合先の記事

→【リライト統合】“クロス下地処理「作業量の小~多」壁の見た目で分かる!工期と費用の目安を事前に知る(/9699)”

に整理しています。

まずは壁の見た目の“どこに注目すればいいのか”という視点をテーマに確認してみてください。

クロスの下地処理を作業量別に判定できれば、業者の見積もりが適正なのかが分かるようになり、ボッタくり業者の回避にも繋がります。

後出し請求や、悪徳業者を回避するには

→「クロス張替えの激安業者は危険|ぼったくりの見極め方と依頼前に必ず聞く3つの質問」をご覧ください。

もくじ

まずは全体像|壁の見た目で下地処理の量を判断する時の見かた

壁の見た目で下地処理の量を判断するとき、一番大切なのは「量を推測するためのヒントを見つける」ことです。

量を推測するためのヒントがたくさんあり、軽微・中程度・多いの“方向性”をつかむのに十分役立ちます。

ここでは、壁をどんな視点で見れば良いのかを、分かりやすく整理していきます。

工期や費用がどう変わるかといった部分は統合先記事でまとめています。

▼ 量×工期・費用の全体像(統合先)

→「クロス下地処理「作業量の小~多」壁の見た目で分かる!」https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9699/

「見た目だけで完全判断はできない」理由と、参考にできる部分

下地処理の作業量診断は壁の見た目を確認する一方で、壁の“手触り”や“下地の硬さ”も重要です。

また、剥がし跡がどれくらい深いのか、段差のチリがどの程度あるのかは、実際に触っても、その壁の種類の正常な状態を知らないと判断しきれない場面もあります。

ただし、ビス穴の密度・段差の影・旧糊の広がりは見た目でもしっかり確認できます。

これらの要素がそろうと、下地処理の作業量が「軽微寄りか、中程度か、多い可能性があるか」という方向性をつかむことができます。

壁の見た目判定は“判断材料の入り口”として、とても有効な手段です。

軽微・中程度・多いの“見た目で表れやすい違い”

下地処理の作業量の差は、見た目だと次のような形で表れやすいです。

軽微:ビス穴が少なく、点パテがポツポツ並ぶ程度

中程度:段差や剥がし跡が面として広がり、昔に打ったパテ跡が目立つ

多い:広範囲にわたってパテが必要で、壁の大部分が凸凹

こうした“量の違い”で判定できる工期と費用の目安については、統合先記事で写真比較としてまとめています。

▼ 写真比較(統合先)

→“クロス下地処理「作業量の小~多」壁の見た目で分かる!工期と費用の目安を事前に知る”https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9699/

作業量の違いによる工期・費用の影響は統合先記事で解説しています

壁の見た目判定の記事で工期・費用の詳しい説明まですると、すごいボリュームの記事になってしまいます。

そのため、この記事では“壁の見た目で下地処理の作業量を見極める”だけに集中し、工期・費用の影響については統合先の記事で解説します。

「パテ回数で時間がどう変わるの?」

「乾燥がなぜ工期に影響するの?」

といった疑問は、下記の記事で分かりやすく整理しています。

▼ 工程×時間のしくみ(/9680)

→“クロス下地処理の工程と待ち時間のしくみ|パテ回数と乾燥が工期を左右する理由”https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9680/

写真で確認しやすい3つの観点

壁の見た目から下地処理の量を読み取るときは、全体を眺めるよりも、**「どこに注目すればいいか」**が分かると判断しやすくなります。

この章では、職人が実際の現場でよく見る3つの観点を、分かりやすく整理しました。

壁にある小さなサインに気づけるようになると、軽微・中程度・多いの“方向性”がつかみやすくなります。

観点① ビス穴の数と散らばり(密度タグ)

ビス穴は、壁紙を貼る前の段階で誰でも確認しやすいポイントです。

見た目では、小さな丸い跡がポツポツ、密度が高いほどパテの量も増えやすくなります。

たとえば、

軽微:1㎡あたり10個前後

中程度:20個以上

多い:30個以上または面全体に散らばる

という形で、密度がひとつのヒントになります(あくまで参考値です)。

とくに天井付近やカド周りはビスが多くなりやすいため、見た目ではその部分を注意しておくと判断しやすくなります。

「ビス穴がどこに多くあるのか」まで分かると、職人が判断するときの精度も高まります。

観点② 継ぎ目の段差(影タグ)

段差は、光の当たり方で驚くほど見え方が変わります。

正面からの写真では分かりにくいのですが、ライトを斜め方向から当てると、継ぎ目が細い影として浮かびあがります。

影が

薄く短い → 軽微寄り

はっきりして長い → 中程度以上

影が広く重なる → 多い可能性

というように、“影の強さ”は段差の量を教えてくれるサインです。

スマホのライトでも十分に影が出ますので、少し角度を変えながら見てみてください。

現場でも、段差の判断は“光”が頼りになるほど大切な観点です。

観点③ 旧糊の残り方(拡がりタグ)

旧糊(前の壁紙の接着剤)が強く残っていると、その分だけパテや研磨が増えやすくなります。

写真では、白っぽく光る部分や、ざらつきのある面として写ることが多いです。

点状に残っている → 軽微寄り

線状や帯状に広がる → 中程度

面として残る、壁全体が白く見える → 多い可能性

というように、広がり方が判断の手がかりになります。

とくに、腰高(手の届く高さ)・目線・少し斜めの3視点で見ると、旧糊の残り方がよく分かります。

旧糊の状態は、職人も現場で慎重に見るポイントです。

見た目で把握できると、見積りや相談の精度が自然と高まります。

内部リンク参考:

外部リンク参考:

“壁を見る角度”で判定精度が変わる理由

同じ壁でも、見る角度ひとつで“見える情報の量”が大きく変わります。

「なんとなく見た」と「ポイントを押さえて見る」では、ビス穴の密度や段差の影、旧糊の広がりがまったく違う表情で写ります。

ここでは、初めての方でも難しくない見かたのコツを、わかりやすくまとめました。

正面・斜め・アップの3で見る意味

壁の状態は、一方向の見た目だけでは判断が難しいことがあります。

そこでおすすめなのが、正面・斜め・アップの3視点です。

正面:全体のバランス(ビス穴の散らばり方)がわかる

斜め:段差の影が写りやすい

アップ:旧糊やパテ跡の表情がわかる

この3つがそろうと、職人が現場で見ている視点にかなり近づきます。

たとえば、斜めで影がくっきり見えれば、正面では見えなかった段差の量に気づけることもあります。

「どこを見れば分かるかな…」と迷う方ほど、まずはこの3視点を試してみてください。

ライトを使った影の出し方で段差が見える

段差を壁の見た目で見つけるときに効果的なのが、ライトを斜め方向から当てる方法です。

スマホのライトでも十分で、少し角度を変えるだけで、普段は見えない影が浮かびあがります。

影が出やすい位置は、

壁の上部

継ぎ目の縦ライン

コーナー(角)付近

といった、光が当たりづらいところです。

影が強く見えるときは、段差が深かったり、パテが広い範囲で必要になる可能性があります。

ライト視認は“職人も現場で必ず使う方法”で、とくに段差の判断に役立ちます。

壁全体の“分布”を見ることで量が分かる

部分的なチェックだけでは、量の判断が難しいことがあります。

そのため、壁1面を少し引き気味で見ることがとても重要です。

ビス穴がどこに多いのか

旧糊が面として残っているのか

パテ跡が散発的なのか、広がっているのか

といった“分布”が一目で分かります。

分布が分かるだけで、軽微・中程度・多いの方向性がぐっとつかみやすくなります。

この時、ついでに写真を撮っておくのもオススメです。

職人に共有するときも、全体写真があると判断が正確になるため、非常にありがたい情報になります。

参考リンク:

よくある状態別の写真例と観点タグ

ここでは、見た目で表れやすいサインをもとに「軽微・中程度・多い」の見え方の傾向を、観点タグ付きで整理します。

実際の費用や工期の詳説は統合先記事でご確認ください。

▼ 量と時間・費用の関係(統合先)

“クロス下地処理「作業量の小~多」壁の見た目で分かる!工期と費用の目安を事前に知る”https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9699/

軽微|点パテ中心で整いやすい状態

見え方のヒント。

ビス穴は点在程度で、白いパテ跡が“ポツポツ”と散る印象です。

継ぎ目の段差はライトを斜めに当てても影が薄く、旧糊はところどころ点で残るくらい。

触れると、面の凹凸は小さく、引っかかりも少なめです。

観点タグ。

[密度:低][影:薄][糊:点在]

ひとこと。

“軽めの手当てで整えやすい”と感じる写真の雰囲気です。

中程度|段差が多くパテ2回が必要になりやすい状態

見え方のヒント。

白いパテ面が点ではなく“面”として広がり、継ぎ目の影もはっきり写ります。

旧糊は線状に残る部分が増え、触るとジョイントの段差が指先でわかることがあります。

観点タグ。

[密度:中][影:中][糊:線状]

ひとこと。

“もう一度ならす必要がある”雰囲気の写真です。

工程の増え方は、以下の“工程と待ち時間”の記事もあわせてご覧ください。

→“クロス下地処理の工程と待ち時間のしくみ|パテ回数と乾燥が工期を左右する理由”https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9680/

多い|剥がし跡や広範囲の段差が見える状態

見え方のヒント。

壁の広い範囲が白いパテ面で覆われ、ビス穴も数が多いか、面全体に散らばります。

ライトを斜めに当てると影が濃く長く出て、旧糊も“面”で残ることが多いです。

一部にボードの欠けや弱りが見える場合は、補修判断が必要になります。

観点タグ。

[密度:高][影:濃][糊:面状]

ひとこと。

“しっかり整える工程が必要”という印象の写真です。

個別判断が難しいときは、最後の章の無料現地調査をご検討ください。

判断が難しい時のすすめ|統合先記事と無料現場調査

壁のポイントを見ても「軽微かな…中程度かな…?」と迷うことは珍しくありません。

壁は光の当たり方・見る角度で見え方が変わるため、慎重に判断したい場面も出てきます。

そのため、この記事では、より深い比較や判断の補強は、統合先の記事や無料調査でサポートしています。

量の違いを写真セットで比較できる統合先記事

軽微・中程度・多いを3セットの写真で比べられる記事は、統合先(/9699)に一本化しています。

この記事では、壁の見かたの観点がテーマです。

工期と費用の目安については、別記事に移管しています。

▼ 写真セットで量を比べ、工期と費用の目安を知りたい方はこちら(統合先)

→“クロス下地処理「作業量の小~多」壁の見た目で分かる!工期と費用の目安を事前に知る”https://recteca-wallpaper.com/blog/cross/9699/

写真を並べて見ると、段差の影やパテの面積が直感的に分かるため、「自分の壁はどのあたりかな?」の見当がつけやすくなります。

チェックリストで伝え方が整う(/9699側に集約)

写真を共有するときに役立つ「セルフ判定チェックリスト」は、/9699 にまとめています。

本記事では観点の説明に専念します。

チェック項目には、

ビス穴の密度

影の出やすい位置

旧糊の広がり

といった“写すべきポイント”が整理されています。

チェックリストがあるだけで、写真の伝達力がぐっと上がり、職人側も状況を正しくつかみやすくなります。

無料の現場調査で“状況整理”という安心の選択肢

「自分で見てもよく分からない…」

「この影は段差なのか、光の加減なのか判断が難しい…」

そんなときは、無理にご自身だけで決める必要はありません。

私でよければ、現場調査は無料なので呼んでください。

壁の触感・下地の硬さ・湿度の影響など、写真では分かりにくい部分を丁寧に確認しながら、状況をいっしょに整理します。

“工事を前提にした相談”ではなく、まずは状況を理解するための選択肢としてお気軽にお使いください。

不安な点は、その場でひとつずつ丁寧にご説明しますので、安心してごお呼びください。

まとめ

壁の見た目で下地処理の量を判断するときは、細かい専門知識よりも、どこに注目すれば良いかが分かるだけで見え方が変わってきます。

この記事では、ビス穴の密度や段差の影、旧糊の広がりなど、写真に写りやすい3つの観点をやさしく整理しました。

ただ、写真は光や角度で見え方が変わるため、「軽微・中程度・多い」を正確に断定するものではありません。

そのため、量そのものの比較や、セルフ判定チェックリストは重複を避けつつ**統合先の記事(/9699)**に丁寧にまとめています。

もし自分だけでは判断が難しい場合でも、私でよければ現場調査は無料です。

壁の状態をいっしょに確認しながら状況を整理なので、気になる点があればお気軽にお声がけください。